3月に入ってからパッとしない天気が続いていましたが、週末ごとにじゃがいも畑の整備を行い天気次第でいつでも植え付けできる状態まで準備しておきました。

そして3月9日、前日の雨で畑の状態が不安でしたが、確認すると耕運しても問題ない状態でしたので、本日、じゃがいもの植付けを行なうことにしました。数年前までは3月中旬に春の長雨があったので、その時は春分の日を目処に植え付けを行なっていました、長雨が2月にシフトしているようで3月中旬以降の長雨がなくなったので、じゃがいもの植え付け時期が少し早まりましたが、暑くなるのも年々早まっているように感じるので、じゃがいもの栽培期間的にはそれほど大きく変わっていないような気もするんですけどね、恐るべし温暖化なのかな?

この記事の目次

じゃがいもの植え付け

じゃがいものカット

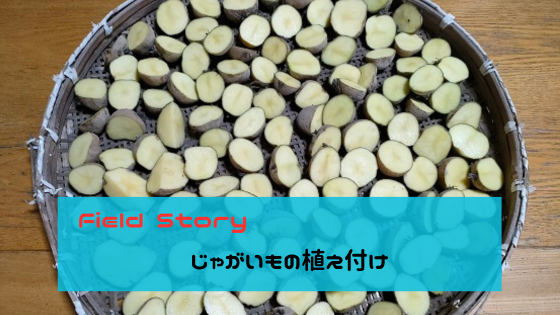

さて、前日まで植付けを行なうか決めかねていたので、目出しをしているじゃがいものカットは行っていなかったので、植え付け当日のカットになりました。

今年は小さな目な種芋が売っていたので、沢山植え付けできる予感です。

芽出しも順調で、根も出てきているので、植えつけても腐る心配もないかな?

なるべく小さな種芋が沢山入っているものを買ってくる理由は、大きくても小さくても芽の数はあまり変わらないので、だったら小さい種芋が多いほうが同じKgの種芋を買った場合は多くの種芋になるので沢山収穫できます。

そして、写真の種芋はとっても小さい。恐らく本などを読むとそのまま植えつけるサイズの種芋です。

ですが、我が家では写真のように、1カットに芽が2個ほどになるようにカットします。

これは種芋の大小に関わらすです。なので、小さい種芋ばかりある袋をチョイスして購入することで、沢山の株を育てることができ、結果、収量も大幅にアップします。

3Kgの種芋をカットしたら、112個になりました。

小さな種芋が多かったので、結構沢山の種芋になりました。

この他に、毎年栽培している紫のジャガイモを12個ほど植えつけます。

カットした種芋は数時間、陰干し。今日は風が強いのいい感じに乾燥するでしょうね。

畑の準備

先週までにここまで仕上げた畑の最終調整を行ないます。

耕運機で耕して、畝を立てて・・・。

じゃがいも畑の完成です。この、凹んでいる箇所に種芋を置いてきます。

じゃがいもの植え付け

陰干ししておいた種芋もいい感じで乾燥しているので植えつけます。

私は、草木灰を切り口には付けません。アルカリ土壌が苦手なじゃがいもにわざわざアルカリ性の灰をつける意味が私にはわからないので、いつも乾燥して植えつけていますが、全く問題ありませんよ。

次男にも手伝ってもらって植え付け。

株間約30cm。実際は27cmぐらいだと思います。もっと狭くても問題なさそうなんだけどどうなんだろうな?

切り口を上に、芽を下にして畑に植え付け。

種芋を置いたら、株間に牛ふんを一握り。

こんな感じに牛ふんを入れています。効果があるのかないのかわかりませんが、毎年大量に収穫できるところを見ると少し効果があるのかもしれませんね。

この後は、アメリカンレーキを使って、うっすらと土を被せたら植え付け完了です。

うっすらと土を被せるのも種芋の腐り対策です。

雨が降ると芋が顔を出してしまうので、雨が降った後は種芋が顔をだしていないかチェックする必要があります。

この後は、芽が出てきたときに土寄せをしたら、定期的に追肥と土寄せを行ないます。

最終的には5回ぐらい土寄せはするかな?

この方法で毎年3kgの種芋が50kgほどになるので、おすすめな栽培方法ですね。

ただし、どこでもこの方法が通用するのか分かりませんので、少しづつ自分らしく栽培してみましょうね。

さつまいもの芽出しにも挑戦

毎年大量に収穫できる、さつまいも。

大体この時期になると残ったさつまいもが腐ってしまいます。

数年前は腐っていないさつまいもの芽出しをしようと思って、半分土にいれてみたのですが、見事に全部草ってしまいました。

そこで今度はネットで仕入れた知識を使って再度、芽出し+苗を作ってみることにしました。

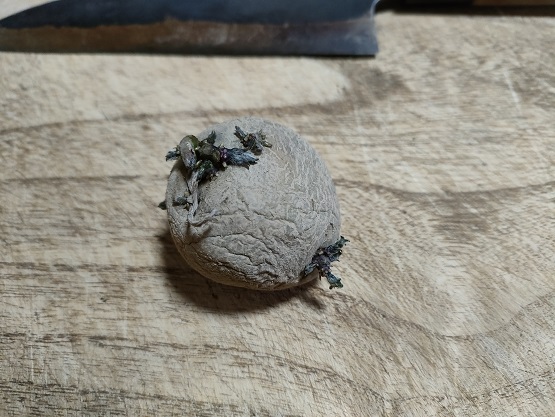

小振りですが、しっかり食べることができる状態のさつまいも。

多分ですが、焼き芋にしたらめちゃんこ美味しいと思います。小さいけど・・・。

中には芽が出ているさつまいももありました。

なので、きっと芽出し+苗作り出来るはず。

写真のようにカットして、少しだけ水を張ったバットに並べます。

後は暖かい部屋で芽が成長するのを待つだけです。この状態でどこまで、苗が作れるようになれば、もう苗を買わずに済むので経済的にさつまいもを栽培することができるようになりますね。

昨今の価格高騰は、野菜の種、苗などにも影響があり、ドンドン値上がりしていますよすね。趣味とは言え、結構な数を栽培するとなると、もうスーパーで出来た野菜を買ってきたほうが安いものもあるぐらいです。

なので、種や苗を買わずに栽培できる方法を少しづつ模索してみようと思います。

皆さんも色々挑戦してみましょうね。失敗は成功の近道だと思いますよ。